Persönlichkeit stärken

Wir leben in einer Welt voll großer und kleiner Krisen. Resilienz kann uns helfen, damit fertig zu werden. Wie macht sie das? Über das Potenzial und die Grenzen der psychischen Widerstandskraft.

Es scheint, als würde unsere Welt von einer Krise in die nächste schlittern. Pandemien, Klimawandel, geopolitische Spannungen und Angriffskriege – all das besorgt und belastet uns. Und als wäre das Große, die Weltordnung ins Wanken Bringende nicht bereits genug, kommt noch der alltägliche Wahnsinn dazu: Wie balancieren wir Arbeit und Privatleben? Wo sparen, um mit den steigenden Lebenshaltungskosten zurechtzukommen? Von Ehekrisen und ernsthaften Erkrankungen wollen wir gar nicht erst reden. Wie finden wir uns zurecht in all den Widrigkeiten unserer Zeit?

Es gibt einen Namen für dieses Phänomen: Wir leben in einer VUCA-Welt. Das Akronym stammt aus den Wirtschaftswissenschaften und steht für Volatility (Unbeständigkeit), Uncertainty (Ungewissheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit). Das klingt beängstigend und für viele ist es das auch. Es ist eine Zeit, die unsere Widerstandsfähigkeit in besonderem Maße auf die Probe stellt.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen diese Widerstandsfähigkeit: Resilienz. Eine von ihnen ist Isabella Helmreich, die am Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) in Mainz erforscht, welche Rolle die Resilienz in unserer so brüchigen und flüchtigen Welt einnehmen kann. „Viele Menschen erleben gerade eine schwierige Phase großer Verunsicherung“, sagt sie. Ihnen sei das grundlegende Gefühl der Stabilität abhandengekommen, der Glaube daran, dass alles besser werde. Und das habe Folgen: „Rund ein Drittel der deutschen Erwachsenen leiden an einer psychischen Erkrankung.“

Doch es gibt eine gute Nachricht. „Resilienz kann helfen, besser durch solche Phasen zu kommen“, sagt Helmreich. Und: Resilienz ist nicht gottgegeben. Wir können sie beeinflussen, wir können sie trainieren. So ist mittlerweile einiges darüber bekannt, was Menschen widerstandsfähig macht – aber auch, wo die Grenzen der Resilienz liegen.

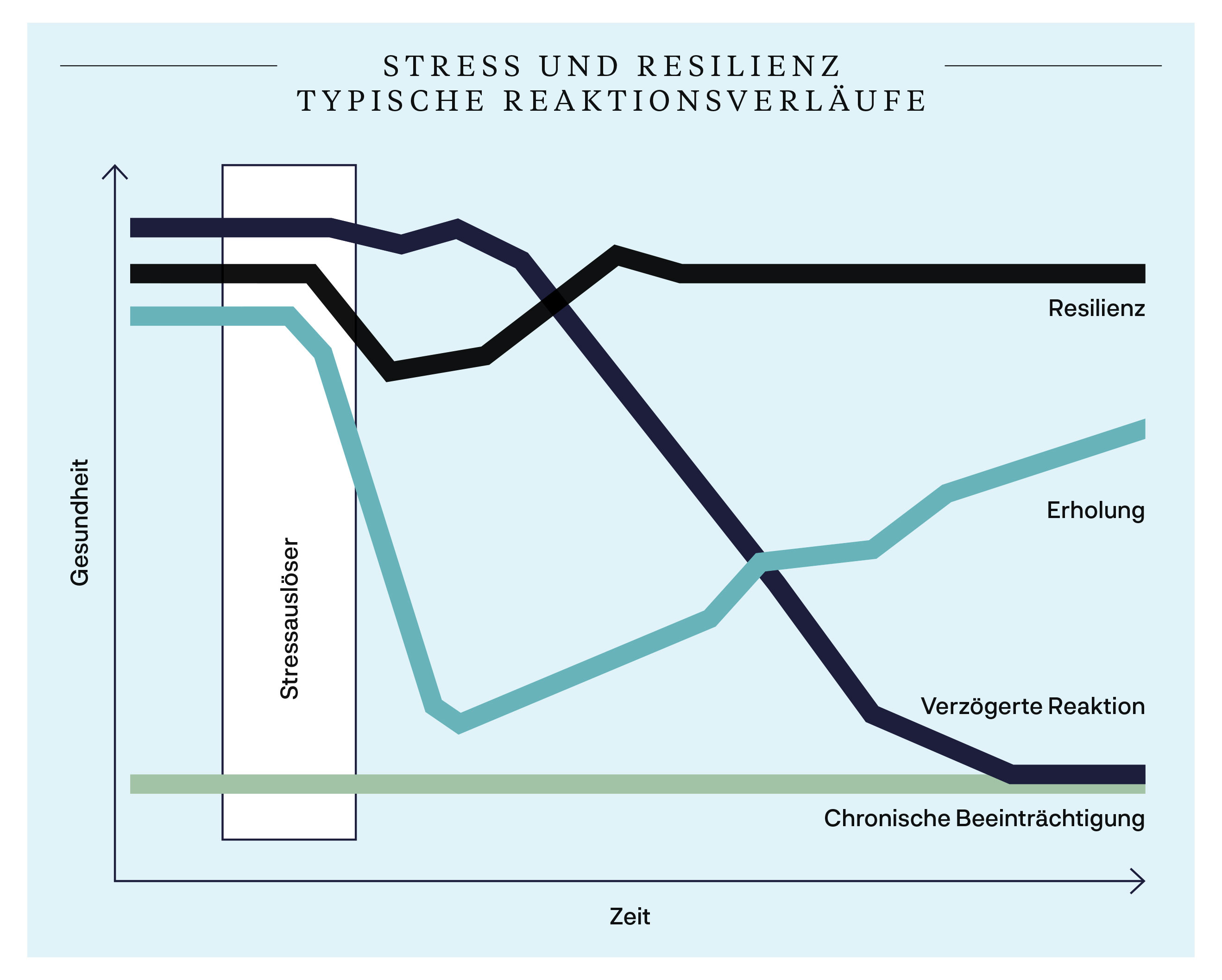

Menschen reagieren unterschiedlich auf Stress und Rückschläge. Vier typische Muster lassen sich in Studien feststellen. Erleben resiliente Menschen eine Widrigkeit, so ist eine leichte negative Auslenkung in ihrer Gesundheit zu beobachten, die aber schnell wieder zurückgeht. Weniger resiliente Menschen benötigen wesentlich längere Erholungsphasen. Bei einigen Menschen erreichen die Stresssymptome ihren Höhepunkt erst verzögert oder werden zu einer chronischen Beeinträchtigung.

Quellen: Arnold, M., Schilbach, M. & Rigotti, T., Paradigmen der psychologischen Resilienzforschung. Psychologische Rundschau, 2023. Galatzer-Levy, I. R., Huang, S. H. & Bonanno, G. A., Trajectories of resilience and dysfunction following potential trauma. Clinical psychology review, 2018.

Entdecken, was uns gesund hält

Heute beschäftigen sich vor allem Fachleute aus der Psychologie und den Neurowissenschaften mit der menschlichen Resilienz. Dabei stammt der Begriff aus einer ganz anderen Disziplin: Resilienz kommt vom lateinischen Wort „resilire“, das „zurückspringen“ oder „abprallen“ bedeutet, und fand zunächst Anwendung in der Materialkunde. Dort gelten Stoffe als resilient, wenn sie nach einer starken Belastung durch Hitze oder Krafteinwirkung wieder in ihre Ursprungsform zurückkehren.

Dass sich dieses Konzept auch auf Menschen übertragen lässt, ist eine Erkenntnis, die in den 1970er-Jahren aufkam. Zwei Studien waren hierfür bahnbrechend: Zum einen zeigten die Ergebnisse einer Langzeitstudie der Entwicklungspsychologin Emmy Werner, dass manche Kinder trotz schwerer Belastungen und ungünstigster Umstände in ihrer Kindheit zu gesunden und erfolgreichen Erwachsenen heranwachsen (siehe Infokasten unten).

Zum anderen führte der israelisch-amerikanische Soziologe Aaron Antonovsky eine Studie mit israelischen Frauen durch, die die nationalsozialistischen Konzentrationslager überlebt hatten. Dabei untersuchte er, wie diese extremen Traumata und Belastungen ihre langfristige Gesundheit und ihr Wohlbefinden beeinflussten. Er stellte fest, dass trotz der schweren psychischen und physischen Leiden während und nach dem Holocaust einige der Überlebenden ein hohes Maß an psychischer Widerstandsfähigkeit zeigten und in der Lage waren, ein relativ gesundes und funktionales Leben zu führen.

Die Forschungen von Werner und Antonovsky führten zu einem Paradigmenwechsel: Nun stand nicht mehr allein die Suche nach jenen Faktoren im Fokus, die eine Krankheit verursachen. Fortan suchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch nach Einflüssen, die dazu führen, dass jemand widerstandsfähiger, resilienter ist. Dass jemand schwierige Lebenssituationen, Krisen oder Katastrophen ohne bleibende psychische Schäden übersteht. Salutogenese heißt dieses Prinzip, abgeleitet vom lateinischen „salus“ (Gesundheit, Wohlbefinden) und vom altgriechischen „genesis“ (Geburt, Entstehung); es ist das Gegenteil von Pathogenese.

Heute gibt es ganze Forschungseinrichtungen, die die Resilienz untersuchen – wie das LIR in Mainz. Und so ist mittlerweile einiges darüber bekannt, wie Menschen Widerstandskraft aufbauen. Isabella Helmreich sagt dazu: „Es gibt drei verschiedene Wege, wie uns die Resilienz durch die Widrigkeiten des Alltags helfen kann: die Resistenz, die Regeneration und die Rekonfiguration.“

Drei Wege zur Resilienz

Für jede dieser Formen hat Helmreich ein Bild parat. Resistent sei zum Beispiel eine alte, starke Eiche, an der alles abprallt. Für die Regeneration passe eher das Bild eines Bambus. Der biege sich im Wind, wanke mit den Wogen des Lebens, doch kehre er, nachdem der Sturm abgeflaut ist, stets wieder in seine gerade Form zurück. Und die Rekonfiguration werde am besten durch einen krummen Baum beschrieben, der sein Wachstum nach Wind oder Sonne ausgerichtet hat – er hat sich seiner Umgebung angepasst. „Alle drei sind Resilienzstrategien“, sagt Helmreich. „Je nach Situation oder Anforderung kann die eine oder die andere am vorteilhaftesten sein.“

Neben diesen grundlegenden Strategien sind inzwischen viele verschiedene Faktoren bekannt, die einen Einfluss auf die individuelle Belastungsgrenze haben. Einerseits gibt es Risikofaktoren – sie machen anfälliger. Dazu gehören etwa bestimmte Gene, eine unsichere Bindung zu den Eltern oder Armut.

Auf der anderen Seite stehen die Resilienzfaktoren – jene, die eine Person widerstandsfähiger machen (siehe Infokasten unten) – etwa ein hoher Selbstwert oder ein stabiles Netzwerk aus Freunden und Bekannten. Auch bestimmte Fähigkeiten gehören dazu – etwa die, seine Emotionen regulieren oder verschiedene Perspektiven einnehmen zu können. Die Kunst ist es, zu wissen, wann welche Fertigkeit zum Einsatz kommt. „Menschen denken oft, dass sie sich einen Werkzeugkoffer voller Resilienzwerkzeuge aneignen können und dann für alles gewappnet sind“, sagt Helmreich. „Aber so wie der Handwerker wissen muss, welches Werkzeug er für welche Aufgabe braucht, muss man auch wissen und üben, welche Resilienztechnik zu welcher Situation passt.“

Der Ursprung der Resilienzforschung: Die Kauai-Studie

Im Jahr 1955 begann die in Eltville am Rhein geborene Entwicklungspsychologin Emmy Werner auf der kleinen hawaiianischen Insel Kauai eine der bis heute längsten und umfassendsten Längsschnittstudien ihres Fachs.

Sie begleitete das Leben von rund 700 Menschen über 40 Jahre hinweg: von der Geburt über deren gesamte Kindheit und Jugend bis weit ins Erwachsenenalter. Ihr Ziel waren Antworten auf eine zentrale Frage ihrer Disziplin: Wie wirken sich die Bedingungen, unter denen jemand aufwächst, auf dessen oder deren späteres Leben aus?

Werner interessierte sich insbesondere für jene 30 Prozent der Probandinnen und Probanden, die als Kinder unter sehr ungünstigen Bedingungen heranwuchsen. Ihre Familien waren arm, die Kinder waren krank, sie wurden vernachlässigt, misshandelt oder ihre Eltern trennten sich. Etwa zwei Drittel dieser Kinder entwickelten im Verlauf ihres Lebens psychische Probleme und Lernstörungen oder wurden gar kriminell. Doch das adere Drittel entwickelte sich – zu Werners großer Überraschung – zu stabilen und erfolgreichen Persönlichkeiten. Fortan versuchte die Entwicklungspsychologin herauszufinden, was es wohl war, das diese Kinder so widerstandsfähig machte. Nach und nach identifizierte sie einige der heute als Resilienzfaktoren bekannten Einflüsse: etwa eine besondere Anpassungsfähigkeit oder eine gute Beziehung zu einer nahen Bezugsperson.

Das Gehirn als Schlüssel

Die Resilienzforschung ist hier noch lange nicht am Ende. Insbesondere im Gehirn suchen Fachleute nach weiteren Erkenntnissen darüber, was Menschen resilient macht. Eine dieser Wissenschaftlerinnen ist Carolin Wackerhagen von der Berliner Charité. Gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern des Mainzer LIR vermisst sie mittels bildgebender Verfahren (sogenannter fMRT-Scans) die Gehirne von Menschen. Sie will entdecken, was die Hirne besonders resilienter Personen auszeichnet. Die Ergebnisse stehen noch aus, doch verweist sie auf das Drei-Netzwerk-Modell.

Das besagt, dass ein Gehirn dann besonders gut funktioniert, wenn drei bestimmte Netzwerke, in die es sich unterteilen lässt, im ausgewogenen Einklang miteinander arbeiten. Das sind das Salienz-Netzwerk (erkennt für uns wichtige Reize), das Zentral-Exekutiv-Netzwerk (plant, entscheidet, kontrolliert Gedanken und Handlungen) und das Default-Mode-Netzwerk (ist aktiv bei nach innen gerichteten Prozessen wie Tagträumen, Erinnern oder Nachdenken). „Es gibt nun die These“, sagt Wackerhagen, „dass sich dieses Modell auch auf die Resilienz übertragen lässt. Eine gesunde Regulation von Stress ist also dann möglich, wenn die drei Netzwerke gut integriert funktionieren.“

Sollte sich diese Theorie bestätigen oder sollten Wackerhagen und ihre Kolleginnen und Kollegen andere Eigenschaften resilienter Gehirne finden, würde das den Menschen zugutekommen. „Dann würden wir noch besser verstehen, wie wir Menschen helfen oder was sie trainieren können, um resilienter zu werden“, sagt Wackerhagen. Denn auch wenn sich die Gehirne von resilienten und weniger belastbaren Menschen unterscheiden: Das heißt noch lange nicht, dass man dagegen nichts tun kann.

Resilienzfaktoren

Die Fähigkeit, sich anpassen und unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können, um Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und Lösungen zu finden.

Probleme werden durch Nachdenken und Handeln aktiv angegangen, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie zu leugnen.

Der Zugang zu einem Netzwerk von Freunden, Familie und Gemeinschaft, das in Krisen emotionale, informative und praktische Hilfe bietet.

Das Gefühl, wertvoll zu sein, wird durch Selbstakzeptanz und Anerkennung der eigenen Stärken und Schwächen gefördert.

Das Vertrauen in sich selbst, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen und die gewünschten Ergebnisse durch eigenes Handeln zu erreichen.

Starke innere Überzeugungen und Prinzipien, die als Leitfaden für Verhalten und Entscheidungsfindung dienen und dabei helfen, Sinn und Richtung in schwierigen Zeiten zu finden.

Die Fähigkeit, eigene Emotionen zu erkennen, zu verstehen und effektiv zu steuern, um angemessen auf verschiedene Lebenssituationen zu reagieren und nicht von negativen Gefühlen überwältigt zu werden.

Resilienz trainieren

Wie also an der eigenen Resilienz arbeiten? Dazu bieten heute unterschiedliche Anbieter eine Vielzahl verschiedener Kurse an. Manche Trainings fokussieren auf kognitive Techniken wie die Neubewertung stressauslösender Situationen, andere setzen auf Achtsamkeit, wieder andere vermitteln Wissen über die Resilienz oder lehren Atemübungen. Es gibt Online- und Offline-Seminare, Gruppen- und Einzelkurse. Isabella Helmreich hat zahlreiche solcher Trainings miteinander verglichen und bietet am LIR selbst Kurse an. Sie sagt: „Studien haben gezeigt, dass Resilienztrainings sehr hilfreich sein können. Wichtig ist aber, dass sie von professionellen Fachkräften durchgeführt werden, eine gute theoretische Fundierung besitzen und die gelernten Inhalte mit praktischen Aufgaben im Alltag geübt werden.“

Die Trainings am LIR beginnen mit einem Online-Resilienz-Screening: Anhand von Fragebögen wird ermittelt, wie ausgeprägt die aktuelle Stressbelastung und die Resilienz sind. Dann zeigen die Coaches individuelle Ansatzpunkte, um wissenschaftlich gut belegte Resilienzfaktoren im Alltag zu stärken. Nutzt jemand problemorientierte Strategien wie Delegieren? Oder emotionsorientierte wie Akzeptanz? Welche sind vorhanden, müssen aber weiter gestärkt werden? Hat jemand zum Beispiel ein großes soziales Netzwerk, kann aber nicht nach Hilfe fragen? Und welche Strategien fehlen ganz und müssen in Kleingruppen oder Einzel-Coachings trainiert werden? Neben den von Profis durchgeführten Trainings gibt es aber auch kleine Resilienzübungen, die Menschen in ihren Alltag einbauen können. Es sei eine Sache, die resiliente Menschen auszeichne, sagt Helmreich, dass sie ihrer Seele Momente der Entspannung verschafften. „Wer viel am PC arbeitet, sollte sich möglichst einmal pro Stunde eine Minute Zeit nehmen, in der er oder sie eine kurze Pause macht, durchatmet, aus dem Fenster ins Grüne guckt und sonst nichts tut.“ Grüne Resilienz nennt Helmreich das. Noch besser sei es, tatsächlich rauszugehen an die frische Luft, vielleicht sogar in einen Wald. Da das aber nicht immer ohne Weiteres gehe, könne man sich auch anders kleine Achtsamkeitsmomente schaffen. „Eine Minute aufs Ein- und Ausatmen achten oder sich ausreichend Zeit für ein entspanntes Mittagessen nehmen“, sagt Helmreich.

Die Grenzen

Doch selbst das intensivste Training sollte nicht dazu führen, die Grenzen der Resilienz zu verkennen. Eine Allzweckwunderwaffe gegen jedes Problem ist sie nämlich nicht. Selbst die größte Resilienz kann nicht alles abprallen lassen, auch wenn sie Effekte abmildert. Manche Aufgaben, Situationen oder Verluste überfordern uns – das ist kein Makel der persönlichen Belastbarkeit, das ist schlicht so.

Die Resilienz ist ein psychologischer Werkzeugkoffer, der uns helfen kann, die großen und kleinen Krisen des Lebens zu bewältigen und womöglich gar gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Je krisenhafter die Welt um uns herum wird, desto wichtiger wird er. Wir können ihn mit Werkzeug befüllen und lernen, das richtige Werkzeug auszuwählen. Doch in manchen Fällen kommt das Heimwerken an seine Grenzen. Dann braucht es die Hilfe eines Profis.

Resilienzmythen im Check

Falsch. Auch die Resilienz hat ihre Grenzen. Manche Herausforderungen übersteigen die größte Widerstandskraft. Zudem wird das Resilienzkonzept teilweise als Aufforderung missverstanden, Probleme und Missstände passiv hinzunehmen – anstatt etwas dagegen zu tun.

Teilweise. Die Gene bestimmen mit, wie resilient wir sind. Die Umstände, unter denen wir aufwachsen, spielen aber ebenfalls eine wichtige Rolle. Und bis zu einem gewissen Grad lässt sich Resilienz trainieren und erlernen.

Falsch. Zwar kann man lernen, eine Situation so umzuwerten, dass sie einen weniger oder gar nicht mehr belastet. Doch nicht jeglicher Stress wird sich vermeiden lassen. Wichtiger ist der richtige Umgang mit Druck und Anspannung, um zügig wieder zum Vor-Stress-Level zurückzukehren.

Falsch. Nicht alle Probleme können wir allein lösen oder mit uns selbst ausmachen. Ein Netzwerk aus Freunden und Familie zu haben und zu pflegen, zu wissen, wen man wann um was bitten kann, hilft enorm, den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen. Auch das ist Resilienz.